5月20日上午,华东师范大学李超研究员和中科院分子植物科学卓越创新中心赵杨研究员来我院开展学术交流,报告会在新图书馆B112举行,学院各系师生参加交流。

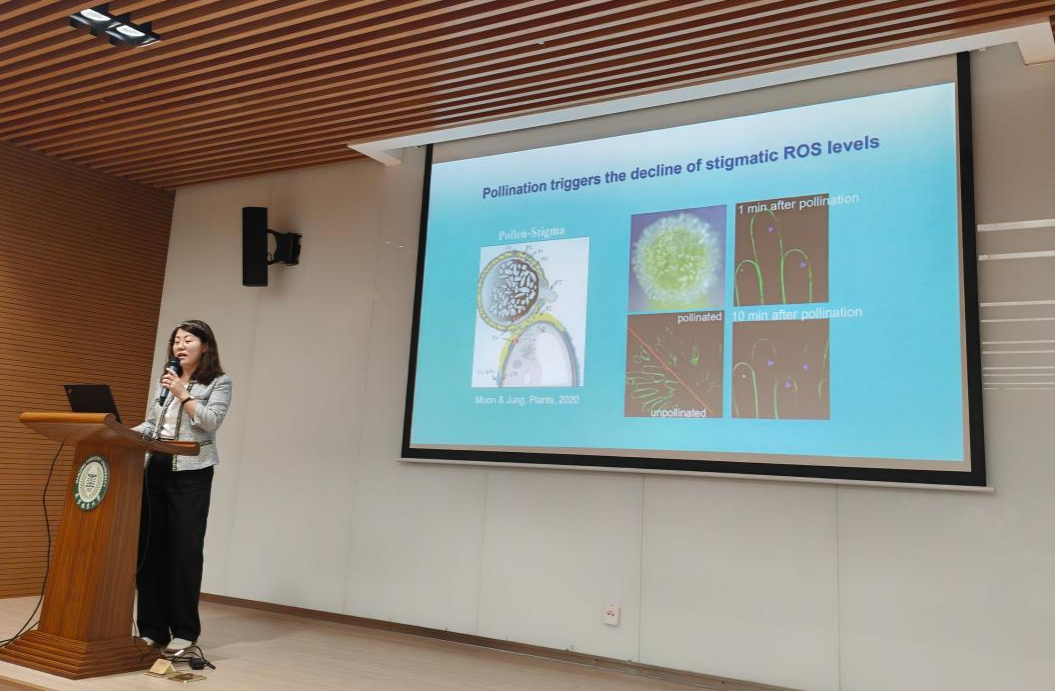

交流会上,李超研究员做了题为"小肽-受体激酶调控植物发育的机制研究"的报告,系统展示了其课题组近年来在"FER/ANJ受体激酶-小G蛋白RAC/ROP途径–NADPH氧化酶"信号途径参与柱头识别亲和性花粉与根毛发育的功能。赵杨研究员做了题为"植物对水分胁迫的响应"的报告,深入浅出地通过膨压、避盐和避渗三方面解析了植物的渗透与盐胁迫信号转导的区别与联系,也为植物的抗逆稳产遗传改良提供了新的策略。

报告后,李超研究员与赵杨研究员同到会师生就亲和性花粉识别的保守机制、FER在木本植物领域的功能、植物渗透与盐胁迫信号的联系等一系列科学问题做了深入探讨。本次讲座开拓了老师和同学们的学术视野,丰富学术氛围,也为为院系内师生提供互联互通的交流平台。

李超博士,华东师范大学生命科学学院研究员,植物学科主任,获上海市青年英才计划拔尖项目、中国植物生理与植物分子生物学学会"卫志明青年创新奖"、上海生物化学与分子生物学学会"青年新锐奖"、国家自然科学基金重点项目等支持。2002年于中国农业大学获学士学位并进入中科院遗传与发育生物学研究所开展硕博连读,2005-2008年在北京生命科学研究所联合培养,2008年获博士学位后到美国马萨诸塞大学开展博士后研究。2016年起在华东师范大学建立独立课题组,围绕类受体激酶调控植物发育的分子机理开展工作,在花粉-柱头识别、花粉管生长和根发发育等方面取得重要进展,主要成果发表在Science、Molecular Plant、eLife、Plant Physiology等国际知名期刊。

赵杨博士,中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员,博士生导师。主要从事植物渗透胁迫信号传导分子机理的研究。近年研究发现了质膜定位的BON蛋白是渗透胁迫上游信号中的关键组分,提出了渗透胁迫可能的感知模型;阐明了ABA调控干旱下植物根冠比的作用机理,解析了ABA和微管重排介导根尖避盐性的分子机制。这些研究成果为作物抗逆稳产节水遗传改良提供了理论依据和基因资源。于Developmental Cell、Nature Plants、Current Biology等国际知名期刊发表多篇论文,被F1000、Nature Plants等多次推荐,论文总引用5000余次。先后获得浦江人才、青年拔尖人才和卫志明青年创新奖等支持。